2024年7月20日(土)13:30~2024年度第2回定例会を開催します

下記の通り、2024年度第2回定例会を開催します。

日時:2024年7月20日(土) 13:30~16:00

開催方法:対面・オンラインハイブリッド形式

会場:KOBE Co-creation Center (約12人用)

神戸市中央区三宮町1-9-1 センタープラザビル9階 会議室1-2

担当者:黒野(神戸常磐大学)、神原(神戸市看護大学)

活動・研究報告

①インドネシアにおける地域看護コーディネイターの現状(森口顧問)

②コロナ禍における在日ネパール人へのICTを利活用したアウトリーチ(スシラパウデル)

新型コロナ感染健康万事屋相談頻出質問の回答を動画にまとめて配信して、数万人のフォローアーにリーチできた研究

③日本へ避難してきたウクライナ難民の方への生活支援の研究(神原)

少し体調が悪い、けれど病院へ行くほどではない、セルフメディケーションお助け動画など、日常生活で役に立つ動画の作成

研究会定例会への参加を望まれる方は、代表世話人黒野(riskurono★kobe-tokiwa.ac.jp) まで、

以下の内容を1週間前まで(7月13日)にご連絡下さい。(メールアドレスの★は@に修正ください)

① 氏名

② 所属

③ 参加方法:対面/オンライン

*会場での参加は、部屋のスペースの関係で12人と制限があるため会員に限らせていただきます。

できるだけ1週間前まで(7月13日)にご連絡ください。

*オンラインでの参加は会員・非会員を問いません。

世話人・黒野から1週間前に当日のURLを送付します。オンライン参加の方は当日1時間前まで受付いたします。

ふるってご参加ください。

2024年度第1回定例会「ホンジュラス共和国レンピラ農村地域における女性のコミュニティ・レジリエンスに関する発表」を開催いたしました

2024年4月13日(土)、対面およびオンラインにて2024年度第1回定例会を開催いたしました。

宮本純子会員より、「ホンジュラス共和国レンピラ農村地域における女性のコミュニティ・レジリエンス」に関してご発表いただきました。

中南米にあるホンジュラス共和国は、2020年にコロナ禍の影響に加え、ハリケーンが襲いました。

宮本会員は被災翌年となる2021年に、女性に焦点を当て、災害に対する備えに関して調査を行いました。

災害に対して各自で備えをしている者は決して多くはありませんでしたが、居住地域のリーダーが災害に対するトレーニングを受けていることから、調査を実施した地域の住民は、居住地域での備えはできている、と認識していました。

また、初等教育を修了できている者とそうでない者との間では、レジリエンスに差がありましたが、初等教育以上の学歴がある者とは差がありませんでした。

防災について検討する際は、現地の文化や考え方を理解することが重要だと改めて考える研究でした。

コロナ禍では国際地域看護に関する研究は容易ではなく、海外への渡航も困難な状況であったことから、質疑応答では現地との粘り強い連絡や情報交換、国外での倫理審査や研究協力者との協働についてもお話いただきました。

今回の発表は博士論文の発表であり、宮本会員は今年3月に大学院博士課程を卒業されました。

宮本会員の、今後の益々のご活躍にご期待ください。

定例会終了後、対面参加者は懇親会を開催し、楽しいひと時を過ごしました。

会員と国際地域看護分野の研究について熱く語り合える点は、本研究会の魅力のひとつです。

国際地域看護研究会では、看護系教員、実践家、研究者、学部生、大学院生など様々なキャリアの方々が参加されています。

今後の開催につきましては、準備が整い次第、本HPにてご案内いたします。お気軽にご参加ください。

2024年4月13日(土)13:30~2024年度第1回定例会を開催します

下記の通り、2024年度第1回定例会を開催します。

〈日時〉

2024年4月13日(土)13:30~15:30

〈内容〉

前半:活動研究報告

「ホンジュラス共和国レンピラ農村地域における女性のコミュニティ・レジリエンスに関する発表」

宮本純子(博士論文)

後半:会員総会

〈開催方法〉

対面・オンラインハイブリッド形式

対面参加は京都橘大学にお越しください。

※アクセスの詳細は、開催前日までに登録メールアドレスに連絡いたします。

〈参加申込〉

以下のリンクよりお申込ください。

https://forms.gle/fZNKkSsLpmnoSCKi9

申込締切:4月5日(金)17時

当日17:30頃~懇親会を開催いたします。

皆様にお会いできることを楽しみにしております。

シンポジウム「日本で暮らす外国ルーツの高齢者」を開催します

2024年3月2日(土)に、シンポジウムを開催します。

オンラインにて開催しますので、ぜひお気軽にご参加ください。

シンポジウム「日本で暮らす外国ルーツの高齢者~

主催:関西医科大学看護学部 在宅看護学領域

共催:国際地域看護研究会

日時:2024年3月2日(土)14:00-16:00

開催形式:Zoomによるオンライン配信

参加費:無料

申込み:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOKy5aqXRDjyP8oqVBvfUCtYRm8Aaz6nMFGo06uHuvFDEHeQ/viewform

申込み締切:2024年2月27日(火)12時まで

講演1 「日本の出入国在留管理の現状と課題~外国ルーツの視点から」

講師:加藤丈太郎 氏(武庫川女子大学文学部英語グローバル学科 講師)

講演2 「マイノリティ高齢者支援活動の展開と課題」

講師:金宣吉 氏(特定非営利活動法人神戸定住外国人支援センター 理事長)

講演3 「在日外国人の高齢化と介護の現状~

講師:李錦純 氏(関西医科大学看護学部 教授)

皆様のご参加をお待ちしています。

-212x300.jpg)

グローバルヘルス合同大会2023にてワークショップを開催しました

グローバルヘルス合同大会2023にてワークショップを開催します

2023年11月24日(金)~26日(日)に東京大学本郷キャンパスにて開催されるグローバルヘルス合同大会2023にて、ワークショップを開催します。

詳細が決定しましたので、改めてご案内いたします。

学会にご参加の皆様は、ぜひお越しください。

日時:2023年11月26日(日)9:00~10:00

会場:東京大学本郷キャンパス 医1号館 講堂NC309(第5会場)

テーマ:健康危機下における外国人支援から考える保健医療のDX

~看護はどうDXを活用していくのか~

後援:国際地域看護研究会

座長:那須ダグバ 潤子(京都橘大学)・藤田 さやか(兵庫県立大学地域ケア開発研究所)

演者:山本 裕子(シェア=国際保健協力市民の会)

「NPOシェアが行う外国人の健康支援活動から考えるICT~医療通訳場面を中心に~」

谷口 麻希(東京医科歯科大学)

「健康危機管理下における日本在住外国人への情報提供:ツールの開発と試行的実施」

神原 咲子(神戸市立看護大学)

「国内外の緊急支援から開発するグローバルデジタル保健室の試み」

*ワークショップの参加には、グローバルヘルス合同大会2023への参加登録が必要です。詳細は下記HPをご参照ください。

なお、学会は対面開催のみとなります。

https://pco-prime.com/gh2023/index.html

皆様のご参加をお待ちしております。

2023年度第3回定例会「東南アジアにおけるリハビリテーションの普及」をテーマに開催いたしました

2023年10月21日(土)、オンラインにて第3回定例会を開催いたしました。

長崎大学生命医科学域(保健学系)柳澤沙也子会員より、「東南アジアにおけるリハビリテーションの普及」をテーマにお話いただきました。

日本のみならず、アジアでは急速に高齢化が進行しています。2020年時点で世界の60歳以上人口は1億人にのぼります。

柳澤氏が青年海外協力隊 看護師隊員として派遣されたインドネシア共和国ロンボク島も例外ではありません。

県保健局や保健センターにて活動する中、県内一部の地域で実施されている高齢者健診に体操を導入することで、高齢者の健康増進を図ったり、

保健センターの看護師が実施していた訪問看護に同行し、訪問リハビリテーションを実施することで、在宅療養者のADL改善に寄与しました。

青年海外協力隊派遣後は、NPO法人Rehab-Care for ASIAの設立にかかわりました。

アジア地域において適切な介護とリハビリテーションの普及に携わる団体で、タイ、インドネシア、マレーシア、ミャンマーの4か国を中心に活動しています。

インドネシア事業では、柳澤氏が青年海外協力隊で経験した、地域で活動するリハビリテーション専門職がいないことにより地域で適切なリハビリテーションを受けられないことが課題となっており、

理学療法士・作業療法士による現地渡航時のリハビリテーション指導や体操教室の実践について発表されました。

コロナ禍で活動は中断したものの、現在はSMSを活用したリハビリテーション指導を継続しており、現地渡航と組み合わせた活動を行っています。

国際地域看護研究会では、看護系教員、実践家、研究者、学部生、大学院生など様々なキャリアの方々が参加されています。

次回は11月26日(日)に、グローバルヘルス合同大会2023にてシンポジウムを開催します。ぜひ、お気軽にご参加ください。

2023年10月21日(土)13:30~第3回定例会を開催いたします

2023年度第3回定例会を下記の通り開催いたします。

〈日時〉

2023年10月21日(土) 13:30~14:10

〈内容〉

1.活動報告(どなたでも参加可能・14:10まで)

「東南アジアにおけるリハビリテーション活動の普及」

柳澤沙也子(長崎大学生命医科学域保健学系)

2.報告・審議事項(会員のみ)

〈開催方法〉

オンライン(ZOOM)

〈参加申込〉

以下のリンクよりお申込みください。

https://forms.gle/52q7eYHLSx8NMWjb9

活動報告はどなたでも参加可能です。

どうぞお気軽にご参加ください。

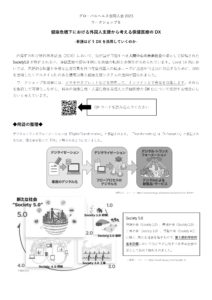

グローバルヘルス合同大会2023にてシンポジウムを開催します

2023年11月24日(金)~26日(日)に東京大学本郷キャンパスにて開催される、グローバルヘルス合同大会2023にて、シンポジウムを開催します。

テーマ:健康危機下における外国人支援から考える保健医療のDX

開催日時:2023年11月26日(日)9:00~10:00

主催:国際地域看護研究会

担当世話人:藤田さやか

座長:那須ダグバ潤子(京都橘大学)

演者:山本 裕子(シェア=国際保健協力市民の会)

谷口 麻希(東京医科歯科大学)

藤田さやか(兵庫県立大学地域ケア開発研究所)

神原 咲子(神戸市立看護大学)

Covid-19禍においては、言語的な障壁や多様な生活背景を持つ在留外国人の健康ニーズに迅速かつ適切に対応するために、SNSを活用したリアルタイム性のある情報収集と健康支援システムの活用が図られました。

本シンポジウムでは、Covid-19感染拡大期の在留外国人支援にSNSを活用した事例や、機械学習を用いた情報分析、クローラエージェントの開発経験、多文化共生デジタル保健室モデルの構築の実際などから、将来の健康危機・人道危機を見据えた保健医療のDX化について検討します。

*シンポジウムへの参加には、グローバルヘルス合同大会2023への参加登録が必要です。詳細は下記HPをご参照ください。

https://pco-prime.com/gh2023/index.html

学会は対面開催のみとなります。

皆様のご参加をお待ちしております。

2023年度第2回定例会 トルコ地震災害救援活動報告~被災者に寄り添う看護~をテーマに開催いたしました

2023年7月22日(土)、今年度第2回の定例会を開催いたしました。

京都橘大学健康科学部救急救命学科の金澤豊先生よりご発表いただきました。

金澤先生は災害救助の現場経験を数多くお持ちで、今回は2023年2月6日にトルコ共和国で発生した地震災害における、JICA国際緊急援助隊医療チームの活動内容についてお話いただきました。

金澤先生からは、発生後から派遣まで、派遣先の状況や実際の活動等、写真と共に現場の様子をとても詳しくお話いただきました。

インフラが限られた中であっても、異文化や宗教を理解して救援活動を実践され、被災者の対応に尽力される様子や現地の人々と交流される一面を伺い、災害看護のやりがいに心を動かされるご講演でした。

今回もオンラインで開催し、研究会メンバーをはじめとする幅広い所属の方にご参加いただきました。

国際地域看護研究会では、看護系教員、実践家、研究者、学部生、大学院生など様々な方に参加いただいています。

次回は10月21日(土)に2023年度第3回定例会を開催いたします。詳細は決まり次第お知らせいたします。